亦称: Strate

策略模式是一种行为设计模式, 它能让你定义一系列算法, 并将每种算法分别放入独立的类中, 以使算法的对象能够相互替换。

一天, 你打算为游客们创建一款导游程序。 该程序的核心功能是提供美观的地图, 以帮助用户在任何城市中快速定位。

用户期待的程序新功能是自动路线规划: 他们希望输入地址后就能在地图上看到前往目的地的最快路线。

程序的首个版本只能规划公路路线。 驾车旅行的人们对此非常满意。 但很显然, 并非所有人都会在度假时开车。 因此你在下次更新时添加了规划步行路线的功能。 此后, 你又添加了规划公共交通路线的功能。

而这只是个开始。 不久后, 你又要为骑行者规划路线。 又过了一段时间, 你又要为游览城市中的所有景点规划路线。

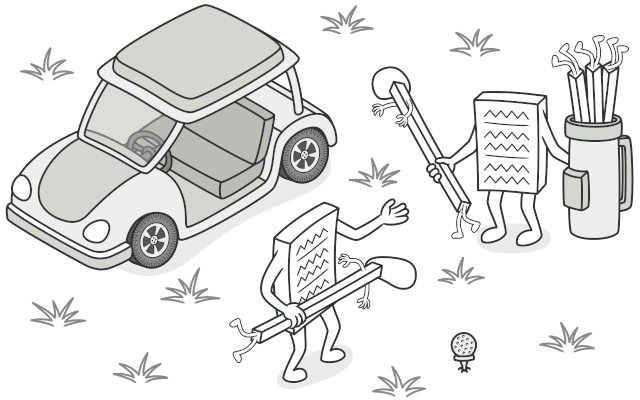

导游代码将变得非常臃肿。

尽管从商业角度来看, 这款应用非常成功, 但其技术部分却让你非常头疼: 每次添加新的路线规划算法后, 导游应用中主要类的体积就会增加一倍。 终于在某个时候, 你觉得自己没法继续维护这堆代码了。

无论是修复简单缺陷还是微调街道权重, 对某个算法进行任何修改都会影响整个类, 从而增加在已有正常运行代码中引入错误的风险。

此外, 团队合作将变得低效。 如果你在应用成功发布后招募了团队成员, 他们会抱怨在合并冲突的工作上花费了太多时间。 在实现新功能的过程中, 你的团队需要修改同一个巨大的类, 这样他们所编写的代码相互之间就可能会出现冲突。

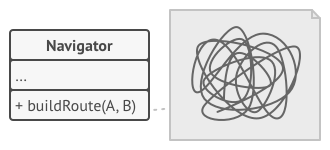

策略模式建议找出负责用许多不同方式完成特定任务的类, 然后将其中的算法抽取到一组被称为策略的独立类中。

名为上下文的原始类必须包含一个成员变量来存储对于每种策略的引用。 上下文并不执行任务, 而是将工作委派给已连接的策略对象。

上下文不负责选择符合任务需要的算法——客户端会将所需策略传递给上下文。 实际上, 上下文并不十分了解策略, 它会通过同样的通用接口与所有策略进行交互, 而该接口只需暴露一个方法来触发所选策略中封装的算法即可。